最新消息:按摩器具市场观察,欧美与国产产品的高潮体验差异分析

按摩器具行业的全球发展现状

随着现代生活节奏加快,按摩器具市场近年来呈现爆发式增长,全球按摩器具市场规模已从2015年的约80亿美元增长至2023年的近150亿美元,年复合增长率保持在8%左右,这一市场可分为高端专业级和大众消费级两大类别,而欧美品牌与国产产品在这两个细分领域各具特色,形成了差异化竞争格局。

欧美按摩器具品牌如HoMedics、Therabody、Hyperice等凭借深厚的技术积累和品牌溢价,长期占据高端市场主导地位,这些产品通常定价在300-2000美元区间,强调医疗级功效、创新科技应用和精致用户体验,以Therabody的冲击波按摩枪为例,其采用了专利的声波技术,能够提供深度达60毫米的组织穿透,远超市面上多数产品的30-45毫米水平。

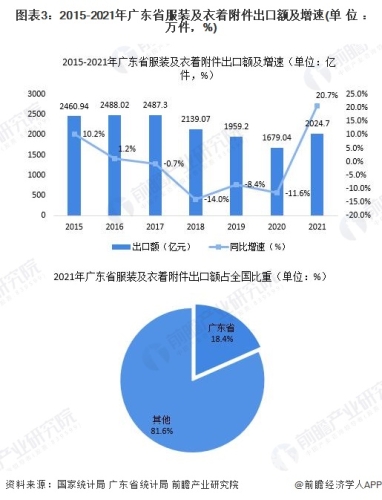

相较之下,中国制造的按摩器具以极高的性价比迅速打开全球市场,根据海关总署数据,2022年中国按摩器具出口额达45.3亿美元,同比增长17.6%,主要出口至美国、日本、德国等发达国家,国产产品价格通常在50-500美元之间,通过规模化生产降低成本,同时在基础功能上已接近国际品牌水平,小米生态链企业推出的筋膜枪系列,以不到100美元的价格实现了与300美元进口产品相近的振动频率和扭矩输出。

技术路线的分野是两大阵营最显著的差异,欧美品牌倾向于"少而精"的技术路线,专注于2-3项核心技术的深度研发;而中国企业则采取"广而快"的策略,迅速吸收各种新技术并组合应用,这种差异导致了产品体验上的明显区别——进口产品往往在单项功能上做到极致,而国产产品则提供更丰富的功能组合。

值得注意的是,两类产品在用户体验设计上也反映出文化差异,欧美按摩器具多采用简约的几何造型和中性色调,强调专业感和科技感;中国产品则普遍设计更圆润,色彩选择更丰富,注重亲和力和家居融合度,这种设计哲学差异延伸到了产品交互界面,进口品牌偏好简约的物理按键,国产品牌则广泛采用触摸屏和APP控制。

科技对比:从振动频率到智能控制

深入按摩器具的技术核心,振动频率的精确控制是决定产品性能的关键指标,高端欧美品牌如Hypervolt采用无刷电机配合精密控制系统,可实现1800-3200转/分钟的无级变速,误差率控制在±1%以内,这种精密调控使得治疗师能够模拟出近乎真实的手指按压和揉捏动作,尤其适合运动康复等专业场景,德国品牌Beurer的医疗级按摩枪甚至获得了FDA二类医疗器械认证,其频率稳定性达到了医疗设备标准。

国产按摩器具在电机技术上的突破有目共睹,2020年后,以倍轻松、SKG为代表的国内企业开始采用自研的磁悬浮电机技术,将振动频率上限提升至3600转/分钟,噪声控制在45分贝以下,华为生态链企业与中科院联合开发的智能按摩仪,通过AI算法实现了对频率的实时动态调节,能根据肌肉硬度自动匹配最佳按摩模式。这种自适应技术正在改变传统按摩设备需要用户手动调节的局限,代表了行业未来的发展方向。

材料科学的进步同样令人瞩目,欧美产品普遍采用航空级铝合金机身和医用硅胶按摩头,确保耐用性和亲肤性,瑞士品牌Medisana的按摩头甚至采用了与人工关节相同的生物相容性材料,可耐受高温消毒,中国制造商则创新性地开发出多种复合材质,如倍轻松研发的"仿生硅胶"结合了普通硅胶的柔软性和记忆海绵的适应性,能根据体温自动调整硬度,这项技术已获得国际专利。

在智能控制领域,两类产品呈现出不同的发展路径,欧美品牌注重与专业健康系统的对接,如Therabody的APP可直接导入物理治疗师制定的康复方案,美国品牌TimTam的智能按摩系统能通过肌电图(EMG)实时监测肌肉状态,自动生成个性化方案,中国产品则更强调与智能家居生态的融合,小米、华为的按摩设备都能与手机、智能音箱联动,支持语音控制和场景化应用。

云端数据分析成为新的竞争焦点,国内头部企业已开始构建用户按摩数据平台,通过百万级的使用记录训练AI模型,荣泰健康建立的数据库包含超过200万条按摩记录,其算法能预测用户偏好的按摩手法和时间段,相比之下,欧美企业更关注数据的医疗价值转化,如法国品牌LPG将按摩数据与临床研究结合,用于辅助治疗方案的优化。

特别值得关注的是两类产品在特殊人群适用性上的差异,欧美品牌针对孕妇、老年人和慢性疼痛患者开发了专门系列,如英国品牌Renpho的孕妇按摩枕获得了皇家妇产科学院的技术认证,中国厂商则更聚焦于办公室人群和年轻用户,开发了可穿戴式按摩贴片等创新形态,适应碎片化使用场景,这种市场细分的差异化策略,使得全球消费者能够根据自身需求找到最适合的产品。

消费体验的多维度比较

从实际使用体验来看,欧美高端按摩器具在专业深度上确实具有优势,专业理疗师王敏(化名)在使用过多国产品后评价:"进口品牌的深层组织穿透力更精准,特别是在处理运动损伤时,能准确作用于目标肌群而不伤及周围组织。"健身教练李强(化名)也指出:"在训练后的肌肉放松环节,我的高端客户普遍反映300美元以上的进口产品恢复效果更显著,尤其是在消除乳酸堆积方面。"

国产按摩器具则在日常保健场景中展现出独特优势,市场调研显示,价格在100-300元区间的国产颈部按摩仪占据了中国办公室人群70%的市场份额,用户张女士(化名)表示:"我每天对着电脑工作10小时,SKG的颈部按摩仪轻便又安静,开会时都能用,进口产品很少有这种设计。"这种场景适应性的差异,反映了两类产品不同的市场定位和设计哲学。

售后服务体验的对比同样明显,欧美品牌通常提供2-3年的全球联保,但维修周期较长,平均需要2-4周,中国品牌的保修期多为1年,但依托完善的电商体系和本地服务网络,许多城市能实现次日上门取件、72小时完修的服务承诺,跨境电商数据显示,国产按摩器具的海外退货率约为3.2%,低于行业平均的5%,主要得益于更详细的多语言说明书和在线指导视频。

从消费者心理角度分析,购买动机存在文化差异,欧美消费者更看重产品的专业背书和长期健康价值,愿意为医疗级效果支付溢价,中国市场则表现出更强的"尝鲜"特性,消费者倾向于多功能、高颜值的产品,即使某些功能使用频率不高,这种差异导致产品生命周期不同——进口产品平均使用年限达5年以上,国产产品约为2-3年,但后者有更高的复购率和配件购买率。

真实用户评价揭示了有趣的细节,亚马逊平台数据显示,售价249美元的Theragun Prime平均评分为4.7星(满分5星),用户最赞赏其"接近专业按摩师的力道控制";而同在亚马逊销售的100美元以下中国产品平均也有4.3星,评价多集中在"远超预期的性价比"和"丰富的按摩头选择",这种评分接近但关注点分化的现象,印证了两类产品满足了不同层次的消费需求。

在特殊时期的表现差异也值得关注,2020年疫情期间,全球家用按摩设备销量激增,但欧美品牌受供应链影响严重,平均交货周期延长至6-8周;中国制造则依托完整的本土供应链,保持了稳定的出货能力,海关数据显示,2020年3-6月中国按摩器具出口同比逆势增长23%,特别是200美元以下的中端产品在国际市场占有率显著提升。

市场趋势与未来展望

全球按摩器具市场正呈现出明显的消费分级趋势,在高端市场,欧美品牌开始融入更多生物传感技术和医疗AI,价格区间上探至3000-5000美元,2022年上市的Therabody RecoveryAir JetBoots气压按摩靴定价高达3495美元,却依然供不应求,显示出高端消费者对专业康复工具的强劲需求,与此相对,中国品牌通过技术下放,将原本属于中端产品的功能以更低价格普及,如100美元左右的脉冲按摩仪现在已具备五年前300美元产品的性能水平。

材料创新将成为下一个竞争焦点,欧美实验室正在研发具有自我修复能力的智能材料,如能根据压力改变刚性的聚合物,德国初创公司BionicMater推出的原型产品展示了可模拟人手温度变化的按摩头,预计2024年商业化,中国企业则集中攻关可降解环保材料,以响应全球可持续发展趋势,荣泰健康最新发布的环保系列按摩椅,生物基材料占比达到65%,生产过程中的碳排放降低了40%。

区域市场差异化策略日益明显,欧美品牌在亚洲市场推出缩小版产品和柔和按摩程序,以适应亚洲人体质;中国出口产品则针对中东市场开发了符合当地审美的金色装饰版本,在欧洲推出符合GDPR标准的隐私保护型智能设备,这种本地化调整不仅体现在硬件上,也包括服务模式——在东南亚市场,中国品牌与当地按摩连锁店合作推出"设备+服务"订阅制;在北美则强化与保险公司的合作,推动部分高端产品纳入健康保险覆盖范围。

行业整合加速进行,2021年以来,欧美健康科技巨头开始收购有特色的中小按摩设备公司,如康体佳收购了专注于孕妇按摩的英国品牌Mum&Bub,中国企业则通过资本出海,如2022年奥佳华集团全资收购了德国按摩椅品牌COMFIER,获得了其在中欧市场的渠道和专利,这种双向融合正在模糊原有的